作者:谢志斌(西北大学区域国别研究院副教授)

亚洲是人类最早的定居地之一,也是人类文明的重要发祥地。在数千年的历史进程中,各种文明在亚洲孕育生长、交相辉映。近代以来,受到西方文明的冲击,亚洲文明逐渐失去往日辉煌,亚洲文明史研究也陷入他者化、边缘化、碎片化的境地。而今,随着亚洲文明在世界格局中的地位不断上升以及亚洲国家考古成果的“井喷”,亚洲文明溯源已成为破解“西方中心论”桎梏、重构全球文明史观的关键密钥。

国际学术界对“文明”的标准一直存在着不同的意见,折射出文明认知的多元维度。中国学术界遵循马克思主义唯物史观,提出“社会分工-城市-阶级-王权和国家”多位一体的新标准,为文明起源研究提供了新范式。公元前6500至前1800年间,西亚两河流域、东亚长江黄河流域与南亚印度河流域相继产生了各自独特的城市文化、社会结构、早期国家、文字、宗教等,并逐渐发展为辽阔且稳固的文明圈,形成具有原生文明特质的三大体系,成为亚洲多元文明之源。

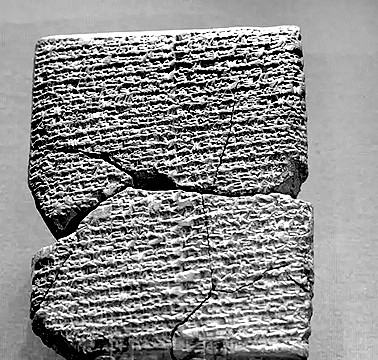

《乌尔纳木法典》残片资料图片

西亚两河流域:危机驱动下的契约型文明建构

地理环境的严酷性构成两河文明起源的重要变量。底格里斯河与幼发拉底河冲积平原年均沉积量达数亿吨,周期性泛滥和土壤盐碱化构成双重生存压力,迫使苏美尔人发展出高度组织化的灌溉系统,这也成为两河流域文明产生的条件。

埃利都遗址(约公元前5400年)存在由主渠、支渠、田埂构成的三级水利网络。乌鲁克遗址的运河系统显示,当时的苏美尔人已掌握精准的水利工程技术,将沼泽改造成网格化农田。这种“危机倒逼”的地理基因,催生了相对集约的农业生产,为城邦兴起提供了粮食保障,并推动社会组织向复杂化发展。乌鲁克的水利工程与神庙紧密结合,祭司阶层负责统筹人力与资源分配,宗教权威成为工程实施的核心驱动力。舒鲁帕克遗址(约公元前3000年)出土的楔形文字泥板记载着神庙管理者需向参与疏浚的劳工每日配给定额大麦,标志着用于劳动价值计量体系的社会契约由此诞生。

农业的成功实践带来粮食产量的盈余,为从事非农业领域的工作提供了可能,促进了职业的专门化。乌尔遗址出土的乌尔第三王朝职业名录泥板记载了107种职业,涵盖冶金、纺织、建筑等领域。专业化分工又推动了生产技艺的精密化。舒鲁帕克作坊遗址中发现标准化纺轮与量器,剪毛工使用标准青铜刀具,染色匠掌握茜草、靛蓝等6种植物染料提取技术。随着生产管理的精细化,社会管理的权力基础也逐渐转向法律契约。如《乌尔纳木法典》明确规定:如果伤害别人,便通过支付白银作为赔款来解决纠纷。契约规则取代了以往“以牙还牙”的暴力习俗。

粮食的盈余还推动中央集权政治权威的形成,寺庙与宫殿掌握农业资源及其分配,使得权力建构呈现出神权与世俗契约的交织特征。比如城邦统治者“恩西”身兼神庙祭司与军事领袖双重角色,其权力合法性源自对水利工程的组织能力而非世袭血统,其权力又受神庙经济账簿的监督。这种“神权契约”模式和“权力制衡”机制,为两河文明注入早期民主基因,也为后世城邦民主制埋下伏笔。

陶寺遗址古观象台资料图片

东亚长江黄河流域:天人秩序整合的礼制文明范式

距今约5800年前,中华大地多个区域(如黄河流域、长江流域、西辽河流域等)开始出现明显的社会分化,进入文明起源的加速阶段。良渚遗址外围新发现的近20条水坝(距今约5000年)与原有水坝系统共同构成大型水利工程,表明社会资源调动能力的强大。东方先民通过综合各种农业经验,从宇宙观中提炼出系统的知识体系,形成了中华文明独特的“天人秩序”,从而产生“礼制文明”,主导社会与生活的运行。

对天地关系的认知是天人秩序中的重要内容。濮阳西水坡墓葬M45号墓南拱北方的形状,象征着“天圆地方”,是中国古代“盖天说”的反映。牛河梁遗址所见的燎祭(祭天)、瘗埋(祭地)、祼礼(祭祖)的不同祭祀方式,表明在红山文化时期已经出现了较为完备的对天、地、人的祭祀体系。屈家岭文化晚期和石家河文化早期的彩陶“纺轮”,以及陶寺遗址观象台,都出现了阴阳太极图,反映了当时人的自然观。

四时、年月、昼夜等时间观也是天人秩序的重要体现,是由对日月星辰变化的认知而产生的抽象节律观念。城头山东门祭坛5个圆坑布局与大小可能与大辰星-房、心、尾-三宿星象有关。陶寺遗址观象台的12道夯土观测缝,精准对应冬至、夏至与春秋分日出方位角,形成“四仲中星”观测体系。这种“观象授时”能力使粟作农业周期与自然节律精确同步,华夏先民得以协调大规模农业协作,并催生出独特的礼制文明。

中国古代社会的权力建构独具东方智慧,呈现出“天人同构”特征。在早期社会,氏族成员对天象茫然无知时,极少数能观象的“圣人”自然获得统治权,其能力和权力被视为天赐。西水坡45号墓的一些葬品是墓主生前权力特征的再现,其以观象授时为职,故死后灵魂升天而伴于天帝,这种“以祖配天”的观念成为中国原始宗教的核心。薛家岗、良渚等文化遗址出土的玉琮,其外方内圆的外形体现“天圆地方”的宇宙观,而“沟通天地”之隐喻,将世俗权力与宇宙秩序相勾连,其核心在于统治者主动构建的天地秩序,实证了“器以藏礼”的政治哲学。这种以礼器系统为核心的意识形态建构,为中华文明奠定了“天人合一”秩序下“敬天法祖”的“宗法制”治理范式。

哈拉帕城遗址资料图片

南亚印度河流域:宗教理念主导的标准化城市网络

印度河每年挟带数亿吨泥沙的馈赠,塑造了南亚最早的冲积平原农业,也成就了哈拉帕文明。但在哈拉帕文明的考古图景中,最震撼的并非农业遗存,而是跨越68万平方公里的城市网络。迄今为止考古学界已经发现1400多个哈拉帕文明遗址,包括哈拉帕和摩亨佐达罗两个大城市以及100多个较小的城镇和村庄。一些城市规划展现出高度的一致性:街道呈东西、南北走向的网格化布局,分为居住区、工坊区、公共设施区等,并建有覆盖式下水道网络。

在哈拉帕早期酋邦社会中,宗教的影响力相当突出。考古学家已发现众多宗教仪式用品,包括印章、男神与女神的小雕像、火坛等。宗教活动和信仰体系通过印章、陶器等物品上的符号以及描绘性场景得以体现。印章上频繁出现的林加、菩提树等特定动植物图案和符号,可能象征着一种统一的宗教信仰,并在社会发展中逐渐形成标准化模式。而描绘性场景则揭示了对神祇的献祭和崇拜,如多数宗教仪式在圣树下举行。据此推断,哈拉帕酋邦社会具有神权政治的特征,宗教在政权合法化过程中扮演重要角色。

随着经济交流的密切以及社会礼仪日益复杂化,哈拉帕酋邦社会对手工技艺的要求更为精细,对手工艺品的使用也展现出鲜明的阶层特征,从考古发掘的手工艺品中可推测当时已出现一种特殊的高级阶层——神权权威。这种权威是基于等级结构,通常借助意识形态、宗教仪式以及一系列限制性规范加以强化。

与美索不达米亚等地区的外部贸易往来,促进了哈拉帕政治组织加强中央集权的迫切需求,进而推动核心区域出现官僚化组织。在意识形态高度统一的哈拉帕文明成熟期的后期,最终促使哈拉帕社会从酋邦向早期国家形态转变。在不具有体系化军事力量的情况下,宗教信仰对维护社会稳定和经济发展具有不可忽视的作用,它往往在某种程度上强化了神权政治的权力基础。而且很有可能存在一种被广泛认同的“国教”,这一点在广为流传的“独角兽”图案印章中得到体现。独特的祭台图案暗示了一种统一的仪式,众多叙事印章所描绘的典礼,可能也是国家支持的宗教节日。可以说,哈拉帕社会是通过一种以仪式和经济权力为基础的复杂宗教体系实现整合的。

三大文明起源有着明显的共性特征,如农业和手工业技术的显著进步,使得生产力获得较大发展;人口显著增长,出现政治、经济、文化中心的都邑或城市;通过权力的合法性建构,出现明显的阶级分化;区域性政体或早期国家出现。不过,三大文明在应对复杂社会管理命题时形成了差异化的特色方案:两河流域以契约消解资源冲突,印度河流域以宗教整合贸易网络,长江黄河流域以礼制协调族群关系。亚洲三大原生文明的起源历程证明:文明并非单线进化的“梯田”,而是多元共生的“和羹”。文明没有高下、优劣之分,只有特色、地域之别,只有在交流中才能融合,在融合中才能进步。《左传》中“和如羹焉”的智慧,为构建人类命运共同体提供历史经验,正如亚洲三大原生文明在起源阶段展现的,人类文明的辉煌源自差异中的和谐共进。

(本文系国家社科基金中国历史研究院重大历史问题研究专项2024年度重大招标项目“亚洲多元文明起源比较研究”的阶段性成果)

《光明日报》(2025年04月07日14版)

和羹之美

亚洲

多元文明起源路径

发现网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。违法、不良信息举报和纠错,及文章配图版权问题均请联系本网,我们将核实后即时删除。